|

NEWS NEWS

BLOG BLOG

SCIENCE SCIENCE

ECONOMICS ECONOMICS

ARTS ARTS

METAPHON METAPHON

AUTHOR INDEX AUTHOR INDEX

SITE SEARCH SITE SEARCH

LINKS LINKS

IMPRESSUM IMPRESSUM

CONTACT CONTACT

|

|

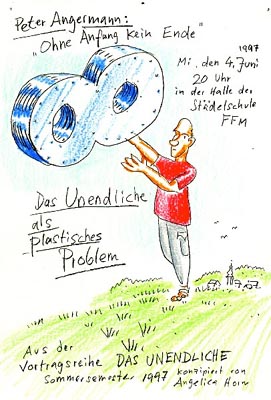

Ohne Anfang kein Ende

"Ohne Anfang kein

Ende"

Das Unendliche als plastisches Problem

Ein Vortrag von Peter Angermann

in der Städelschule Frankfurt am Main am 4. Juni 1997

|

|

A. Ohne Anfang kein Ende.

|

|

Meine sehr verehrten Damen und

Herren!

Hiermit beginnt mein Vortrag, und damit ist die

Voraussetzung geschaffen, daß er auch enden kann. Doch

ist das damit auch schon gewährleistet? Die Aussichten

stehen denkbar schlecht, denn wie Sie wissen, muß ich

zuvor die Hälfte der Zeit überschreiten. Für den

verbleibenden Rest gilt dann das selbe: wieder muß ich

erst davon die Hälfte, also ein Viertel erledigen, bevor

ich erneut...usw. Es wird also immer ein Rest von 1/2,

1/4, 1/8, 1/16, usw... meines Vortrags übrigbleiben, und

ein Ende ist nicht abzusehen.

Sie dachten möglicherweise, wenn

ein Künstler einen Vortrag mit dem Titel "Ohne Anfang

kein Ende" ankündigt, kann das nach den heute geltenden

akademischen Regeln nichts anderes bedeuten, als daß ich

mich schweigend hierher stellen würde, um damit zu

demonstrieren, wie unendlich lang die Zeit werden kann,

und wie der Vortrag dann tatsächlich nie ein Ende finden

kann, weil er gar nicht erst beginnt. Das bleibt Ihnen

heute erspart. Statt dessen will ich Ihnen jetzt ein

hervorragendes Beispiel Konkreter Kunst vorstellen.

Leider kann ich es Ihnen nicht direkt vorzuführen, sie

müssen sich mit einer Beschreibung begnügen.

|

|

1) Die Bessemerbirne

(Ebenenüberschreitung)

|

|

Es handelt sich um einen Film der

Filmbildstelle für den Schulunterricht, den ich als

Schüler gesehen habe. Es ging um die Stahlherstellung.

Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen diesen

Film noch. Ich habe vergessen, ob es ein SW-Film oder

ein Farbfilm war, doch ich ziehe es vor, dabei an SW zu

denken. Man sah darin die Arbeiter des Walzwerkes mit

Schutzmasken, derben Handschuhen, und feuerfester

Kleidung mit flüssigem und glühendem Metall handieren,

eine Atmosphäre hektischer Schufterei in Hitze und

Halbdunkel wie aus Menzels Bild. Ein Teil des Films

handelte von der Flußstahlherstellung im sog.

Thomasverfahren. Dabei werden in einem Konverter, der

Bessemerbirne, das ist ein kippbares Gefäß wie ein

riesiger Betonmischer mit ca 5m Durchmesser mit

zahlreichen Winddüsen in ihrem Boden, dem flüssigen

Roheisen durch Einblasen von Luft die Verunreinigungen

(C, Si, P, S, Mn) entzogen. Sie werden verbrannt, und

entweichen unter heftiger Flammenentwicklung und unter

Auswurf von Schlacken und und glutflüssigem Metall,

bevor man schließlich den fertigen Stahl abgießen kann.

Genau das war im Film zu sehen. Ein

Blick in den Höllenschlund! Ein weißglühendes,

funkenspeiendes Inferno kochenden Stahls im Inneren des

Konverters. Es war ungeheuer beeindruckend, doch der

Höhepunkt stand noch bevor: Gerade als sich die

Bessemerbirne neigte und die glühende Schlacke

auszuspeien begann, als das Fortissimo einsetzte und die

Ausdruckskraft des Mediums Film an ihre Grenzen stieß -

wir sind damit beim Thema angekommen - blieb der Film

hängen!

Eben noch äußerste Turbulenz, jetzt

jähe Erstarrung!

Eben noch hitziges Chaos, - jetzt

stockender Atem!

Die Funken verharren erschrocken

auf der Stelle und vergessen das Stieben! Die Flammen

eingefroren!

Ein absolutes Aussetzen der Zeit

für zwei, drei unendliche Sekunden. --

Dann kommt Leben in den Film: Der

Stahl beginnt, ganz zaghaft erst, erneut zu kochen. Was

sich bis hierhin nur in SW abspielte, blubbert nun gelb,

rot, schwarz, feurig gerändert, kräuselt sich, wirft

Runzeln aus Zelluloid riesenhaft auf die Leinwand. Die

Konkretion bricht sich Bahn und beamt uns - ja, wohin? -

in nichts geringeres als in eine brandneue Situation!

Feuer! Die Klasse kreischt! Der entsetzte Lehrer

ergreift Maßnahmen!

Flammen schlagen aus dem Projektor.

Die Klasse stürzt in Panik aus dem Vorführraum. Alarm!

Das Schulhaus steht in Flammen. Löschzüge rücken

an...und Kamerateams. Sie filmen den Schulhausbrand und

die Aufnahmen erscheinen in der Wochenschau, das waren

die Bildnachrichten im Vorfernsehzeitalter. Man saß

popcornnaschend in den Klappsesseln und sah zu, wie die

Feuerwehr der Situation Herr zu werden suchte.- In

vielen Kinos versagten damals genau an dieser Stelle die

Projektoren. Die Filme blieben hängen, und für ein, zwei

Sekunden jähen Zeitstillstands, - der Atem stockte, die

Pupillen weiteten sich,- geschah nichts. Dann wieder:

Feurig schwarz rot gelb geränderte blubbernde

Brandblasen in Superbreitwand usw. usw...

Gut, ich räume ein, meine

Schilderung war teilweise übertrieben. Doch der Anfang

stimmte. Bis zu der Stelle, wo der Film im Projektor zum

ersten Mal das Brennen anfing, als die Zeit für einen

kurzen Augenblick angehalten wurde,...aber die Zeit kann

man nicht anhalten, sie findet immer einen Ausweg. In

diesem Moment des Brennens hat ein Ebenensprung

stattgefunden: Aus der Ebene des Tatsachenberichts und

der Schilderung wahrer Begebenheiten hinaus durch den

freien Raum des Denkbaren... hinein in eine Ebene

manifesten Sprücheklopfens... inzwischen bin ich in

einer Ebene selbstkritischer Reflexion angekommen. Sie

sehen, wir können ständig von einer Ebene in die andere

surfen, wenn wir wollen, so wie man durch

Fernsehprogramme zappen kann. Die Anlässe für solche

Sprünge scheinen vielfältig: äußere Anlässe, Langeweile,

Übermut, Verzweiflung,... doch allem gemein ist ein

Innehalten, ein Stocken der Zeit. Wie in dem Film. Eine

Situation geht zu Ende,- und weil danach etwas anderes

kommen muß - denn es ist bisher noch nie passiert, daß

nichts nachgekommen wäre - kommt auch etwas anderes

nach. Das kann eine mehr oder weniger triviale

Veränderung sein, doch bisweilen ist der Wandel

grundlegend, und in diesem Fall können wir von

Ebenenüberschreitung sprechen.-

Halten wir an dieser Stelle den

Begriff Ebenensprung fest, sowie den Eindruck des

gefrorenen Feuers im Film, als die Zeit innehielt, und

setzen wir an zu einem Gedankensprung direkt ins

Paradies.

|

|

2) Der Garten Eden

(Selbstbeobachtung)

|

|

Lassen Sie mich bei Adam und Eva

anfangen. Der Garten Eden war begrenzt - zunächst durch

das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen.

Ferner hatte er natürliche Grenzen, wie Flüsse und

Felsen, vielleicht war er aber auch von einer Hecke,

einem Zaun oder einer Mauer umgeben, wie sich spätestens

bei der Vertreibung herausgestellt haben muß. Durch

verbotenes Naschen am Baum der Erkenntnis des Guten und

des Bösen haben die ersten Menschen ihre

Aufenthaltserlaubnis im Paradies verwirkt. Kaum

erkenntnisbegabt, erkannten sie, daß sie nackt waren,

Stichwort "Selbstbeobachtung", bedeckten sich mit

Feigenblättern, und das wiederum machte Gott stutzig. Er

vertrieb sie aus dem Paradies, wohl weniger, weil Er

über die Übertretung sauer war, sondern vor allem, weil

Er verhindern wollte, daß sie sich jetzt auch noch am

Baum des Lebens vergriffen, wodurch sie Unsterblichkeit

erlangt hätten. Das war an sich eigentlich nicht

verboten, doch wären die ersten Menschen dadurch

gänzlich gottgleich geworden. Merken Sie sich die

Formel:

Erkenntnis +

Unsterblichkeit = Gottgleichheit

Stellen Sie sich vor, wir hätten

vorher vom Baum des Lebens gegessen! Diese

Ebenenüberschreitung mußte unbedingt vermieden werden.

Gott wäre nicht Gott, hätte Er das durchgehen lassen. Er

hat also, könnte man sagen, aus systematischen Gründen

einen Schnitt zwischen sich und seine Schöpfung gezogen.

Er hat zwischen der Ebene Gottes und der Ebene seiner

Schöpfung deutlich unterschieden, um ein logisches

Dilemma zu vermeiden, ein Dilemma, ähnlich der Frage,

wer denn den Dorfbarbier rasiert, der genau alle Männer

im Dorf rasiert, die sich nicht selber rasieren...

Rasiert er sich nun selbst oder rasiert er sich nicht,

oder wer wen? Ein unlösbares Problem. Klar, daß so etwas

weit unter Gottes Würde ist. Hätte Er mit gottgleichen

Geschöpfen ein komplett selbstorganisierendes Universum

zugelassen, so hätte Er sich als Sch�pfer von Anfang

an wegrationalisiert. Er tat es nicht und war damit

vorerst aus dem Schneider.

Wir Menschen aber haben es uns dank

Adam und Eva jetzt selbst zuzuschreiben: Wir müssen

einerseits erkennen, daß wir andererseits nicht

gottgleich sind. Diese harte Nuß ist uns seit unserem

Auszug aus dem Paradies für immer ins Gepäck gegeben.

Seit jener ersten Grenzüberschreitung können wir uns

daran die Zähne ausbeissen: An der Erkenntnis, daß wir

niemals den kompletten Durchblick = das ewige Leben,

haben können. Daß also unsere Erkenntnis von Grund auf

mangelhaft ist. Und gerade dann, wenn die Grenze, der

Zaun, die Schranke, das Ende zum Thema wird, liegt das

Problem auf dem Tisch.

Nachdem die Menschen nun draußen

sind aus dem Paradies, und mit allen möglichen Schikanen

belastet ihre Wege gehen, ist ihnen mehr oder weniger

klar, daß zwar alles irgendwo, irgendwann ein Ende haben

muß. Das ist es ja gerade, was Gott nicht auch noch

preisgeben wollte. Aber, und diese Erfahrung machen wir

auch, solange wir überhaupt noch Erfahrungen machen,

also noch am Leben sind: Wenn etwas zu Ende geht, kommt

danach irgend etwas neues, anderes. Unvorstellbar ist,

daß alles, und ich meine schlechthin alles, irgendwann

und irgendwo mal aufhört, und daß dann und dort einfach

nichts wäre. Leere, gut, das können wir akzeptieren,

denn Leere sagen wir uns, ist prinzipiell auffüllbar und

bedeutet eigentlich nur soviel wie nichts Bestimmtes in

verschärfter Form. Leere ist der Joker, der Platzhalter,

die wildcard unter den Begriffen, jederzeit bereit sich

aufzufüllen. Das Papier ist zwar weiß, aber es ist da.

Selbst die streng physikalische Vorstellung des Vakuums

provoziert auf der Stelle spontane Quantenereignisse.

Doch nichts ist gar nichts, nicht einmal eine

Tautologie.

So zwingend unsere Erfahrung ist,

daß im einzelnen alles und jedes seine Grenzen hat, so

unvorstellbar ist eine allgemeine Grenze hinter der

nichts, aber auch gar nichts, nicht einmal eine

unendliche Leere wäre.

Wenn wir über Unendlichkeit reden,

versuchen wir uns an einem Begriff, der natürlich nicht

wie die meisten anderen Begriffe durch unmittelbare

Beobachtung gewonnen wurde, sondern allein indirekt,

durch Reflexion und Selbstbeobachtung. Adam wird draußen

irgendwann frustriert vom Mißerfolg und im Schweiße

seines Angesichts Beobachtungen gemacht haben, wie: "Mit

diesem beknackten Acker werde ich ja niemals fertig. Man

schuftet und schuftet und es nimmt kein Ende!"

So könnte das Nachdenken über das Unendliche begonnen

haben. Man stellt fest, daß man nicht zu einem Ende

kommen kann und sagt dann z.B.: Der Weltraum ist

unendlich. Oder: Es gibt keine größte natürliche Zahl,

daß es nicht durch Addition mit 1 eine noch größere

gäbe, usw... Wir beziehen uns also von Grund auf auf

unser Subjekt, wenn wir das Wort "unendlich" in den Mund

nehmen. Das Unendliche ist nichts, was draußen,

objektiv, aktual irgendwie vorzufinden wäre, sondern es

ist im besten Sinne des Wortes ein Hirngespinst.

|

|

3) Zenon (Demonstration mit

Sektgläsern)

|

|

Wir probieren jetzt gleich einmal

aus, wie es denn ist, nicht zu einem Ende kommen zu

können. Ich möchte dazu das berühmte, 2500 Jahre alte

Gedankenexperiment des griechischen Philosophen Zenon

von Elea vorführen. Wenn ich dieses bekannte Problem

hier nochmal ausführlich auftische, dann deshalb, weil

ich überzeugt bin, daß es vielen großen Geistern zum

Trotz bis auf den heutigen Tag ungelöst ist, ebenso wie

das andere Zenonsche Paradox, das ich am Anfang meines

Vortrages bemüht habe (1/2,1/4,1/8,...). Und ich glaube

darüber hinaus, daß es niemals gelöst werden wird...

Diese Flasche ist Achilles, der

Halbgott und Sportsfreund, eine Flasche deshalb, weil es

ihm, wie wir wissen, nicht gelingt, die Schildkröte

einzuholen, geschweige denn zu überholen, solange wir

ihr auch nur den geringsten Vorsprung einräumen. Der

Athlet Achilles, eine Flasche mit Mumm in den Knochen

sozusagen. Wir stellen ihn erst mal auf Eis und geben

der Schildkröte einen Vorsprung. Startschuß und Achilles

sprintet los. Er ist in kürzester Zeit an der Stelle, wo

die Schildkröte gestartet ist. Doch währenddessen ist

auch die Schildkröte ein kleines Stückchen voran

gekommen. Sie hat erneut einen, wenn auch wesentlich

kleineren Vorsprung vor Achilles. Die Situation ist im

Grunde genommen dieselbe wie vorher. Wieder gelangt

Achilles unverzüglich an den Punkt, wo eben noch die

Schildkröte war, wieder ist die Schildkröte ein winziges

Stück weiter. So geht es ganz offensichtlich weiter bis

in alle Ewigkeit, und so sehr Achilles sich auch beeilt,

die Schildkröte wird er nie und nimmer einholen,

geschweige denn überholen. Die Abstände werden zwar

immer kürzer, sie werden aber eben immer kürzer!

Das ist völlig logisch, ein

Vorsprung ist und bleibt ein Vorsprung. Viele Denker

meinten, hier läge ein Trugschluß vor, weil der Gedanke

all unserer Anschauung Hohn spricht. Ich kann beim

besten Willen keinen Trugschluß entdecken, und ich sage

Ihnen ohne alle Ironie, daß ich den Gedanken für logisch

einwandfrei, ja geradezu zwingend halte. Es liegt kein

Trugschluß vor. Wer das bezweifelt, nur weil er andere

Erfahrung gemacht haben will, sollte wissen, daß die

Schildkröte das Symbol der Avantgarde ist: Sie liegt

prinzipiell vorne. Obwohl sie so gut wie auf der Stelle

tritt, ist sie immer ein Stückchen voraus.

Zenon hat mit diesem

Gedankenexperiment die Ideen seines Lehrers Parmenides

untermauert, des ersten und endgültigen Ontologen der

Welt. Parmenides hat alles, was es zum Thema "Sein" zu

sagen gibt, ein für alle mal gesagt, nämlich, daß das

Sein eins ist, vollkommen und ewig, ohne Anfang und

Ende, ohne Vielheit und Unterschiede, ohne Bewegung und

Veränderung. Daß es dem gegenüber so etwas wie ein

Nichtsein nicht geben kann, weil das selbstverständlich

nicht ist, und das Sein somit ohne Anfang und ohne Ende

ist, sowie ohne alle Unterschiede und Wandel. All das,

das Werden und Vergehen, der unentwegte Wechsel, die

Vielfalt der Erscheinungen, der Fluß, in dem alles ist,

- nichts als ein Irrtum. Heraklit von Ephesos mit seinem

Panta rhei ist ein Spinner. Die Wahrheit ist eins und

unveränderlich. Diese großartige Idee ist die Menschheit

nie mehr losgeworden, und alle späteren Versuche auch

der bedeutendsten Denker, sie zu bändigen oder irgendwie

mit der Erfahrung zu versöhnen, wirken blaß und hilflos.

Auch Zenons Problem ist bis auf den

heutigen Tag ungelöst geblieben, und auch daran wird

sich nichts ändern. (Ich habe erst kürzlich im Spektrum

der Wissenschaft einen erneuten Versuch scheitern sehen:

) Wir müssen seither mit diesem Schluß, der eben kein

Trugschluß ist, leben, und anerkennen, daß es so ist,

wie es ist, und wie es nach den Eleaten nur sein kann.

Und daß wir es, davon abweichend so sehen, wie wir es

sehen.

Sollten es jetzt manche von Ihnen

trotzdem noch für möglich halten, die Strecke von Ihrem

Platz nach hier vorne zurückzulegen, lade ich Sie ein,

mit mir auf das Wohl der Avantgarde anzustoßen.

Achilles gescheiterter Versuch, die

Avantgarde einzuholen, zeigt, daß Ebenenüberschreitung

nicht immer so ohne weiteres gelingt. Ein anderes

Beispiel: Jeder kennt die Sorte von Träumen, wo man vor

einem gefährlichen Verfolger flüchten muß. Man bemüht

sich mit letzten Kräften zu rennen, doch es ist, als

steckten die Arme und die Beine in irgend einer zähen

Masse. Man kommt nicht recht voran, der Boden ist wie

Teig und die Luft wie Honig und je größer die Not, je

näher der Verfolger, je eiliger man es hat, umso ärger

die Behinderung. Es ist ein vertrackter Zusammenhang von

Fortwollen und Fortkönnen, wie man ihn aus der

Speziellen Relativitätstheorie kennt, wo die Strecken

innerhalb eines rasenden Vehikels im Vergleich zur

ruhenden Umgebung umso mehr gestaucht sind, je schneller

es fährt, während die Zeitabschnitte, etwa die Sekunden,

sich im selben Maß dehnen. Solange Sie nicht

schweißgebadet aufwachen, wird so ein Traum immer

kompakter und beklemmender, und die Situation ähnelt

irgendwie der von Achilles. Meist wacht man aber auf,

oder man träumt, man stirbt und wacht dann auf.

Beklemmend ist die Vorstellung, in einem solchen Traum

hängen zu bleiben, wie bei Zenon. Das würde etwa heißen,

zu sterben und es nie zu erfahren. Offenbar stehen wir

hier wieder an dieser gewissen Grenze, wo ein

Ebenensprung angesagt ist, sei es vom Traum ins

Wachbewußtsein, in den Tod oder sonstwohin. Es gibt auch

noch die Möglichkeit, daß der Ebenensprung innerhalb des

Traums stattfindet. Ich habe das in meiner Zeit als

Zauberlehrling ein paar mal erlebt.

In den frühen Siebzigern kamen die

Bücher von Carlos Castaneda heraus, die heute wie alles

hippyartige reichlich out sind, wohl auch, weil sie als

Feldforschungsberichte daherkamen, es sich aber

herausgestellt haben soll, daß alles aus den Fingern

gesaugt oder wo anders abgeschrieben gewesen sein soll.

Doch das ist im Grunde gleich, entscheidend ist, daß sie

damals für uns halbwegs aufgeklärte Menschen mit

durchaus rationaler Grundeinstellung die magische

Weltsicht wieder akzeptabel und verlockend machten. Ich

war damals abenteuerlustig genug, mich auf diesen Weg

eine Weile einzulassen. Eine Technik aus diesem System

war es, Einfluß auf seine Träume zu nehmen. Das Rezept

ist äußerst einfach: Man muß sich vornehmen, nachts im

Traum seine Hände anzuschauen. Wenn man gewahr wird: ich

träume-, braucht man nur seine Hände vor die Augen zu

bringen und anzugucken, weiter nichts. Alles übrige

stellt sich dann von alleine ein. Ich brauche Ihnen

nicht zu sagen, daß es tatsächlich ungeheuer schwierig

ist, im Traum seine Hände anzuschauen. Versuchen Sie es

ruhig einmal, es lohnt sich. Aber man muß wirklich ein

fanatischer Freak sein, um so etwas zu schaffen, und

darf praktisch den ganzen Tag nichts anderes im Kopf

haben, als den Ehrgeiz, ein Zauberer zu werden. Mir

selbst ist das damals so drei, vier mal gelungen. Im

Traum den Entschluß zu fassen, die Hände anzuschauen,

stößt einen geradewegs in diese zähe, teigige, lähmende

Welt der Fluchtträume. Sie glauben nicht, wie unendlich

mühsam solch eine lächerlich simple Handlung sein kann.

(Pantomime) Sobald man es aber geschafft hat, stürzt man

in eine Welt, die schlechterdings unbeschreiblich ist.

Sie unterscheidet sich von unserem Alltagsbewußtsein vor

allem durch den atemberaubenden Grad an kristallklarer

Bewußtheit. Man landet in einem sogenannten luziden

Traum. Die Gegenwart der Vision ist in einer Weise

direkt, zwingend und unumgänglich, daß das

Alltagsbewußtsein dagegen dumpf und unscharf wie

nebelige Benommenheit erscheint. Ein Ebenensprung hat

stattgefunden hinein in eine in höchsten Maße

interessante Welt "reinen interesselosen Schauens".

|

|

B) Zwei Unendlichkeitsbegriffe

|

|

Bevor ich nun auf den Kern meines

Vortrags komme, dem Symbol der Unendlichkeit, dem

Unendlichen als plastischem Problem, möchte ich

festhalten, daß in dem bisher gesagten zwei verschiedene

Unendlichkeitsbegriffe sichtbar werden. Ich meine damit

nicht Aristoteles' Unterscheidung des aktual und des

potentiell Unendlichen (also z.B. den Versuch, die

Gesamtheit der Natürlichen Zahlen zu überprüfen,

gegenüber dem vernünftigen Entschluß, dessen

Ergebnislosigkeit vorwegzunehmen.), sondern des

ebenenbezogenen Unendlichen gegenüber dem

ebenenüberschreitenden Unendlichen, des statischen im

Gegensatz zum dynamischen Unendlichkeitsbegriff.

Dem ebenenbezogenen Unendlichen

sind wir bei Zenon sowie bei Adam und Eva begegnet,

deren Mühsal außerhalb des Paradieses nie ein Ende

findet. Wir begegnen ihm bei der Unendlichkeit des Raums

und der Zeit, sowie in der Mathematik, etwa bei der

Menge der Natürlichen Zahlen oder dem Schnittpunkt

zweier paralleler Geraden usw.. Immer haben wir es hier

mit wohldefinierten Kategorien zu tun, dem Raum, der

Zeit usw., welche keine Begrenzung erkennen lassen.

Dabei kann es sich dann gleichermaßen um unendliche

Ausdehnung wie um unendliche Teilbarkeit handeln. Das

Bezeichnende aber ist, daß keine Ebenenüberschreitung

stattfindet.

Jedenfalls zielt dieser Begriff der

ebenenbezogenen Unendlichkeit auf eine Vollständigkeit,

eine Ganzheit der Kategorie, die uns zwar seit unserem

Auszug aus dem Paradies von vorneherein verwehrt ist,

aber eben doch irgendwie angenommen wird. Demnach gibt

es prinzipielle Grenzen nicht, weshalb ja auch Achilles

die Schildkröte niemals einholen kann, und dieser

Vortrag niemals zu Ende gehen wird. In der Praxis, wir

wissen es, gibt es diese Grenzen sehr wohl, weil die

Kategorien, die Ebenen, allein im Hier und Jetzt

wurzeln, sich nur hier berühren, und mit zunehmendem

Abstand davon immer weiter auseinanderklaffen.

Beispiele: (diskrete Feinstruktur im Mikrokosmos,

Ungleichzeitigkeit im Makrokosmos, (Hören und Sehen des

Flugzeugs, "Zehn Hoch")

Ungleich weniger naiv ist dagegen

der Begriff des ebenenüberschreitenden Unendlichen. Wir

sind ihm bisher nur indirekt begegnet, in Form des

ewigen Lebens, das die ersten Menschen verspielt haben,

und in Form einer Nahaufnahme gewissermaßen, dem Film

von der Bessemerbirne, als das Anhalten der Zeit den

Sprung in eine neue Ebene erzwang. Das

ebenenüberschreitende Unendliche gleicht dem, was

Anaximander als Urgrund aller Dinge annimmt: "Apeiron",

das Unbegrenzte, ist der Urgrund aller Dinge, und zwar,

so eine aufschlußreiche Begründung für diese Annahme:

"Damit das Werden nicht aufhört". Es besagt schlicht,

daß es weitergehen muß. Auf das ebenenüberschreitende

Unendliche als dynamischem Prinzip werde ich später noch

genauer zu sprechen kommen.

|

|

C) Das Symbol (Repräsentation)

|

|

Ein Symbol ist ein Zeichen für

einen Begriff, und ein Begriff wiederum ist so etwas wie

ein Stück geistiges Eigentum an der Wirklichkeit.

Begriffe wie Äpfel, Birnen, Sektkorken und Vorträge sind

recht gut handhabbar. Sie stellen so etwas wie Bargeld

dar auf dem Marktplatz des Geistes. Ein Begriff aber wie

"das Unendliche" gleicht mehr einem Wechsel von der

langen Bank. Möglicherweise ist es ein fauler Wechsel,

wir können es nicht mit letzter Sicherheit sagen. Er

erweist sich als praktisch, etwa bei der

Infinitesimalrechnung, solange wir vermeiden, ihn mit

bloßen Händen anzufassen. Er taugt gut dazu,

Übertreibungen auszudrücken, aber mit dem

Gleichheitszeichen sollte er tunlichst nicht in

Berührung kommen. Er hat etwas Unsauberes, Vermessenes,

Frevelhaftes, denn er verbirgt in sich den Anspruch auf

geistigen Vollbesitz der Wirklichkeit. Wer ihn ernsthaft

in den Mund nimmt, blickt voll durch, denken sie an

Parmenides und Zenon. Sein Gegenwert ist letzten Endes

die Gesamtheit aller übrigen Begriffe. Seine Verwendung

reißt ein Loch in unsere Welt, durch das jedwede

Orientierung, jeder Sinn zu entweichen droht. Allen zum

Trotz, die versucht haben, ihn in den Griff zu kriegen,

- Aristoteles, Archimedes, Newton, Leibniz, Cantor - es

wurde nie ein positiver Begriff aus dem negativen

Un-Endlichen, sondern es fielen allenfalls ein paar

praktische Rechentricks ab. Parmenides' Darstellung war

und ist dem Thema entsprechend endgültig.

Selbstbildnis als Klein'sche Flasche, Peter Angermann

Als nächstes will ich also über das

Symbol dieses problematischen Begriffs "Unendlichkeit"

reden. Dem Symbol als demjenigen Aspekt des Begriffs,

welcher am leichtesten zu fassen, der am handfestesten

und in diesem Sinne plastisch ist. Daher der Untertitel

meines Vortrages: Die Unendlichkeit als plastisches

Problem. Das wird Ihnen vielleicht auf den ersten Blick

oberflächlich vorkommen. Es erscheint eher lächerlich,

sich mit so etwas willkürlichem, zufälligem zu befassen,

und es wundert kaum, daß das in den vorhergehenden

Veranstaltungen noch nicht zur Sprache kam. Wir könnten

uns z.B. ohne weiteres darauf einigen, ein "U" für

"unendlich" zu schreiben, und uns dann sogleich dem

problematischen Begriff selbst widmen. Beschäftigt man

sich eingehender mit dem Symbol, so gleicht man ein

wenig dem Kind, das den Zeigefinger des Vaters, der es

auf den Mond hinweisen will, mit dem Mond selber

verwechselt.

Ich meine aber, ein solcher Ansatz

steht gerade einem Künstler gut an. Ich halte die

Beschäftigung mit dem Symbol, mit dem Träger der

Bedeutung für alles andere als für trivial. Bedeutung,

Repräsentation - in der Gegenwartskunst nicht eben hoch

geschätzt - spielen, wie wir sehen werden, eine eminent

wichtige Rolle nicht nur beim vorliegenden Thema,

sondern überhaupt in den neueren epistemologischen

Entwürfen, wo es um Selbstorganisation, Bewußtsein und

künstliches Bewußtsein und von neuem um den Zusammenhang

von Geist und Materie geht. Nur die Kunstwelt kann seit

längerem mit diesen Konzepten wenig anfangen, sie zieht

im allgemeinen Dinge vor, die für sich selbst stehen und

nicht ausdrücklich auf etwas anderes weisen. Das hat

plausible kunsthistorische Gründe, doch der Wahrheit

letzter Schluß wird auch das selbstverständlich nicht

sein. Ich meine, Repräsentation ist alles andere als ein

statisches Konzept, als ein Rückgriff auf Bestehendes,

vielmehr bildet sie die Grundlage des ganzen lebendigen

feedbacks der Wahrnehmung.

|

|

1) Platteste Symbolik (Die

Unendlichkeit als plastisches Problem)

|

|

Ein Symbol ist fast so etwas wie

ein materielles Substrat des Begriffs, sozusagen seine

hardware. Eine Eselsbrücke zwischen den zwei Welten. Es

kann gar nicht platt genug sein, denn es dient dem eher

haptischen Aspekt des Begreifens. Sperrige Symbole sind

schwach. Die Kraft eines Symbols liegt geradezu in

seiner Plattheit. für die Gedankentiefe müssen wir

selber sorgen. Um ganz und gar den Sprung von der Ebene

der Begriffe in die Ebene der Symbole zu schaffen,

bediene ich mich jetzt eines bewährten Mittels: Ich

unterbreche den Fluß der Zeit. Es ist jetzt 20.30 Uhr

und ich halte die Zeit an!

(Demonstration mit Uhr und

Schraubstock)

Damit sind wir gewaltsam in der

Ebene plattester Symbolik gelandet!

Ein frühes Symbol der Unendlichkeit

ist die bekannte Schlange, die sich in den Schwanz

beißt. Das hängt vielleicht mit der Schöpfungsgeschichte

zusammen. Hätten Adam und Eva nein gesagt, die Schlange

hätte sich vor Wut in den Schwanz gebissen, denn: Naive,

selige Menschen ohne eigene Erkenntnis - sie hätte

stempeln gehen können. Der Mensch, ohne Umschweife ins

Himmelreich: Buchstäblich ein Kurzschluß bei der

UnterweltGmbH.

Eher anzunehmen ist jedoch, daß

gerade das Gegenteil von Kurzschlüssen gemeint ist,

Langschlüsse gewissermaßen, nämlich die Kreisläufe des

Lebens, das Werden und Vergehn ohn Unterlaß. Die

Schlange beißt sich nicht nur in den Schwanz, sie frißt

sich von hinten her auf, wächst und gedeiht durch diese

gesunde und ökologisch einwandfreie Ernährung (kein

Ressourcenverbrauch, keine Abfälle) umso prächtiger,

usw.

(Demonstration mit Fahrradreifen)

Abstrakt denkenden Menschen wird

diese Symbolik zu bildhaft gewesen sein und dem

problematischen Begriff des "Unendlichen" unangemessen.

Sie werden den schieren Kreis als Symbol bevorzugt

haben. Weil man sich weder vorstellen kann, daß die Zeit

oder der Raum jemals aufhört, und weil man sich das

Gegenteil, daß es immer und ewig weitergeht, ebensowenig

vorstellen kann, rettet man sich in die Vorstellung

eines Kreislaufs. Aber auch dann muß man anerkennen, daß

der in sie zu beißenden Schwanzspitze als einer

Markierung des Hier und Jetzt des Problems eine

fundamentale Bedeutung zukommt.

Nimmt man aber ein Hier und Jetzt

innerhalb des Zyklus an, dann gibt es auch einen

fernsten Punkt, den Antipoden auf der Kreisbahn

gegenüber.Auf unserer Karussellfahrt um den

Erdmittelpunkt etwa ist das die Uhrzeit 8 Uhr 40 ante

meridian, wo sich u.a. die Neuseeländer gerade in diesem

Augenblick befinden. Bei unserer Fahrt um die Sonne ist

es der 4. Dezember, wo sich zur Zeit zwar die

Neuseeländer ebensowenig befinden wie wir, doch wären

sie dort, könnten Sie diesen Termin aus unserer Sicht

auch für den heutigen Tag halten. Sie sehen, größere

Zyklen, vor allem wenn sie sich überlagern, kriegen

leicht etwas Unübersichtliches. Wir verlieren den fernen

Zusammenhang früher oder später aus den Augen. Wir

vernehmen beim Lauschen in die große Muschel ein

Hintergrundrauschen, und halten es für das Echo, nein

nicht des Meeresrauschens, sondern des Urknalls. Stimmen

dürfte an dieser objektivistischen Vorstellung

zumindest, daß dort, auf der anderen Seite der Welt,

alles vollständig verschieden von hier erscheinen wird.

Und daß nur universelle Gültigkeit beanspruchen kann,

was auch dort gilt: nämlich gar nichts, was irgendwie zu

begreifen wäre, womit wir schon wieder bei Parmenides

gelandet wären und bei Nick dem Weltraumfahrer.

Doch bleiben wir beim Symbol der

Unendlichkeit, und tragen wir dem Umstand Rechnung, daß

die notwendige Markierung ihren Antipoden bedingt und

umgekehrt. Legen wir also beide Seiten dieser einen

Medaille zusammen zu einem eleatischen Fokus, zu einem

Schnittpunkt der Kreisbahn mit sich selbst und erhalten

so die (liegende) Acht als das allgemein gebräuchliche

Symbol der Unendlichkeit. Betrachten wir jetzt näher den

Zugewinn an Symbolkraft.

Die Bewegung entlang einer

gewöhnlichen Kreisbahn ist recht monoton. Man kennt das

vom Schlittschuhlaufen. Bewegen wir uns dagegen auf

solch einer verschlungenen Bahn, legen uns abwechselnd

in die Links- und in die Rechtskurve, kreuzen mal von

links, mal von rechts unseren eigenen Weg, dann wird uns

die Unendlichkeit vielleicht weniger lang. Der Vorgang

ist deutlich strukturiert, und am Schnittpunkt haben wir

sogar die Möglichkeit, uns gewissermaßen selbst zu

begegnen. Man könnte hier eine Verkehrsampel

installieren und Unfälle abwenden oder auch verursachen.

Man könnte Information austauschen. Reflexion ist

möglich und Plastizität in dem Sinne, daß ein Durchlauf

den nächsten prägt und verändert, und keiner dem

vorhergehenden völlig gleicht. Es ist also noch in

wesentlich tieferen Sinn das Unendlichkeitssymbol als

plastisches Problem zu sehen!

(Demo mit zwei Spiegeln)

Sie alle haben sicher schon mal

ihren Kopf zwischen zwei Spiegel gesteckt. Was haben sie

gesehen? Eine unendliche Reihe von Paaren gleicher

Spiegelbilder links und rechts, nur perspektivisch in

Größe und Kontrast verschieden?- Probieren sie es noch

einmal aus, und schauen Sie ganz genau hin: Kein

Spiegelbild gleicht dem anderen. Alle unterscheiden sich

in der Stellung der Augen, je nachdem, welches Sie

gerade anschauen!

Selbstbeobachtung: Darin steckt

wieder merklich der Keim der Ebenenüberschreitung, ohne

die es die Idee des Unendlichen überhaupt nicht gäbe.

Eine Gerade ebenso wie ein Kreis kann diese Idee nicht

hervorbringen: Sie mögen unendlich sein, wie sie wollen,

doch sie sind ewig gleich und schließen den Wandel aus

und gerade dadurch die Idee des Unendlichen. (Parmenides

leugnet den Wandel und erklärt die Bewegung für

Täuschung. Und erst diese Täuschung, der er selbst

natürlich wie jeder andere Mensch unterliegt, macht es

möglich, das Unendliche zu denken) Es ist die Schleife

mit ihrem Moment der Selbstüberquerung also in viel

tieferem Sinn ein Symbol des Unendlichen als der

einfache Kreis, der nicht über seine Schranken

hinausweist, der nicht Plastizität impliziert, der kein

Vorher - Nachher kennt.

Solche Schleifen reißen

gewissermaßen ein Loch in die Welt. Wo vorher

langweilige, übersichtliche Aufgeräumtheit herrschte,

tut sich plötzlich ein bodenloser Abgrund auf, der alles

andere als monoton, sondern überraschend komplex ist.

|

|

2) Loop

|

|

Ich ziehe es vor, unser Zeichen,

die liegende Acht, die Schleife auf englisch "loop" zu

nennen. Und zwar einmal aus offensichtlichen graphischen

Gründen, aber vor allem auch, weil "loop" in der Sprache

der Informatiker die logische Schleife bedeutet. Das ist

eine Struktur, die beim Programmieren eine große Rolle

spielt, wenn Prozeduren wiederholt ausgeführt werden

sollen, was sehr häufig der Fall ist, oder auch nur,

wenn schlicht gewartet werden soll, bis ein bestimmter

Umstand eingetreten ist.

Ein

besonders wichtiger Fall solch eines loops ist die sog.

Iteration. Dieser mathematische Begriff bezeichnet die

rechnerische Annäherung an einen Wert, der nicht direkt

zu ermitteln ist. Man bedient sich dabei einer

Rechenvorschrift, einer Formel, deren Ergebnis erst

berechnet und dann von neuem in die selbe Formel

eingegeben wird. Das neue Ergebnis wird dann wieder

eingegeben usw.., solange man will und kann. So könnte

man beispielsweise denjenigen Punkt rechnerisch

annähern, den die Schildkröte und immer knapper hinter

ihr Achilles anstreben. Solche Iterationen im

besonderen, wie der loop im allgemeinen spielen eine

hervorragende Rolle, wenn es z.B. im technischen Sinne

um die Struktur des Denkens geht, also um künstliche

Intelligenz. All das läßt sich also ohne allzuviel

Phantasie, doch mit hinreichender Willkür (dem

künstlerischen Gestaltungsprinzip Nr. 1!) aus unserem

einfachen Symbol herauslesen: Die Rekursion, die

Reflexion und Selbstbezüglichkeit am Schnittpunkt in der

Mitte. Ein

besonders wichtiger Fall solch eines loops ist die sog.

Iteration. Dieser mathematische Begriff bezeichnet die

rechnerische Annäherung an einen Wert, der nicht direkt

zu ermitteln ist. Man bedient sich dabei einer

Rechenvorschrift, einer Formel, deren Ergebnis erst

berechnet und dann von neuem in die selbe Formel

eingegeben wird. Das neue Ergebnis wird dann wieder

eingegeben usw.., solange man will und kann. So könnte

man beispielsweise denjenigen Punkt rechnerisch

annähern, den die Schildkröte und immer knapper hinter

ihr Achilles anstreben. Solche Iterationen im

besonderen, wie der loop im allgemeinen spielen eine

hervorragende Rolle, wenn es z.B. im technischen Sinne

um die Struktur des Denkens geht, also um künstliche

Intelligenz. All das läßt sich also ohne allzuviel

Phantasie, doch mit hinreichender Willkür (dem

künstlerischen Gestaltungsprinzip Nr. 1!) aus unserem

einfachen Symbol herauslesen: Die Rekursion, die

Reflexion und Selbstbezüglichkeit am Schnittpunkt in der

Mitte.

... Als nächstes gehe ich noch

einen Schritt weiter und wende dieses Konzept auf unser

Symbol selbst an. Konsequent selbstbezüglich also und

rundum im Sinne dieser Sache. Hier sei ein sehr

wichtiger Gedanken angemerkt: Symbolik, also im Grunde

genommen Bedeutung, scheint mit der logischen Schleife

aufs engste zusammenzuhängen, wie zwei Seiten der selben

Medaille. Loop und Symbol lieben sich innig und bringen

erst gemeinsam den Ebenensprung als auch sein

Geschwisterchen, das Paradoxon hervor. (z.B.

Dorfbarbier, Russell, Gödel-Escher-Bach) Deshalb

folgender Vorschlag: Als Symbol für den Begriff "Symbol"

sei fürderhin der loop eingesetzt. Das schließt

keineswegs aus, ihn auch weiterhin als Symbol der

Unendlichkeit einzusetzen, im Gegenteil!

Mal sehen, was dabei herauskommt,

wenn wir unser Symbol rekursiv bearbeiten. Gestatten Sie

mir, daß ich als erstes eine gewisse Asymmetrie

einführe, nicht aus prinzipiellen, nur aus formalen

Gründen, der Platz reicht sonst nicht. Sodann füge ich

hier eine weitere, kleinere Schleife an. Dadurch erhalte

ich einen zweiten Schnittpunkt, wodurch sich im Grunde

auch noch nichts ändert, denn der erste Schnittpunkt

kann ja auch beliebig oft durchlaufen werden. daß der zu

durchlaufende Weg dadurch etwas länger wird, kann das

Symbol der Unendlichkeit ebenfalls ganz gut vertragen.

Ich füge noch weitere Schleifen an. Überall, wo noch

Platz ist, füge ich eine entsprechend große Schleife an.

So lautet die Verfahrensregel: Füge überall, wo noch

Platz ist, weitere Schleifen an. Fahre fort, bis - - -

vielleicht der letzte Zuhörer den Raum verlassen hat,

und laß auch dann noch nicht locker. Die Chancen stehen

gut, den Vortrag unendlich in die Länge zu ziehen.

|

|

D) Mandelbrotmenge

|

|

Bei großzügigster Interpretation

könnte man diese Verfahrensregel mathematisch

folgendermaßen schreiben:

xn+1= xn2+c

Dabei sind x und c komplexe Zahlen.

Dieses mathematische Objekt mit dem populären Namen

"Apfelmännchen" kennt inzwischen jeder. Es handelt sich

um die Mandelbrotmenge, benannt nach Benoit Mandelbrot,

der sie 1980 entdeckte. Das Konzept ist allerdings

einige Zeit älter und geht auf die französischen

Mathematiker Gaston Julia und Pierre Fatou zurück, die

sich Anfang des Jahrhunderts mit komplexer Dynamik

befaßten. Sichtbar gemacht werden konnten diese

ungeheuer rechenintensiven Darstellungen aber erst,

nachdem der Computer da war, und sich bis zu einer

gewissen Rechenkapazität entwickelt hatte.

(Auf die scheinbaren Abweichungen

(Kerbe, Antennen) vom Konzept näher einzugehen, bin ich

nach dem Vortrag bereit, falls Wert darauf gelegt wird)

Lassen wir das Apfelmännchen, unser neues, modifiziertes

Symbol der Unendlichkeit, einen Augenblick beiseite und

erinnern uns an den Film von der Bessemerbirne: Der Film

ist hängen geblieben, also die Eigenzeit des Films wurde

angehalten. Das erzwang eine Ebenenüberschreitung in

eine andere konkretere Zeitebene, unsere damalige

Eigenzeit vor ca. 40 Jahren, als ich noch Schüler war,

denn unter dem Strich muß die Zeit immer weitergehen.

Daß dies selbstbezüglich und im Zeichen des Feuers

geschah, des Inbegriffs dynamischen Geschehens und des

Übergangs, war meines Erachtens nichts geringeres als

ein Augenzwinkern irgend eines Unsterblichen. Ich habe

Heraklit im Verdacht. Versuchen Sie sich jetzt

vorzustellen, man hätte damals, nachdem der Film

hängengeblieben war, und als das Zelluloid zu kochen

anfing und feurig gelb-rotgeränderte Blasen warf, und

als wir plötzlich auf diese viel konkretere Ebene

umstiegen, (jeder Moment ist übrigens konkreter als der

vorhergehende) wiederum die Zeit angehalten, in den

Schraubstock geklemmt - wie hätte das ausgesehen? können

Sie es sich nicht vorstellen? - -

Es ist mir das wahrhaft Unmögliche

gelungen, diesen Ebenensprung zu fixieren, diesen Moment

des Brennens auf ein Dia zu bannen.

(Dia 1).

Unser neues Unendlichkeits-

symbol. Das Feuer und der Rauch hier an den Rändern,

ohne Chance, sich Luft zu machen, ohne den Bruchteil

einer weiteren Sekunde, sich zu recken und zu entfalten

und jetzt die Halle der Städelschule hier in Schutt und

Asche zu legen. Das erstarrte Feuer ist sozusagen

gezwungen, sich in einer Art absolut stillen

Schwelbrandes in die Unendlichkeit des Mikrokosmos

hineinzufressen. Wir nehmen nun das Mikroskop zu Hilfe

und gehen der Sache nach (Dias 2-8)...

Prinzipiell ist es möglich, immer

weiter in diese Struktur hineinzuzoomen, ohne daß wir

jemals an ein Ende kämen, und ohne daß sich mehr als die

groben Grundformen wiederholen würden. Die Formen werden

im Detail sogar immer komplizierter, je weiter wir

hineinzoomen. Mathematisch gesehen, befinden wir uns

hier an der Grenze zwischen zwei Einzugsgebieten,

zwischen zwei Becken, ähnlich einer Wasserscheide. Ich

wohne selbst genau auf der großen Europäischen

Wasserscheide, wo jeder Regentropfen der links davon

fällt, über die Donau zum Schwarzen Meer hin fließt,

während ein anderer rechts davon, vielleicht nur einen

Zentimeter entfernt, in das andere Einzugsgebiet über

den Main und den Rhein zum Atlantik gelangt. Eine solche

Grenze liegt auch hier vor, wenn auch nicht auf der

Landkarte der Oberpfalz, sondern in der Komplexen

Zahlenebene namens C2:

Ein Punkt, der iterativ berechnet,

sich auf einen endlichen Wert einpendelt, gehört zur

Mandelbrotmenge im Inneren des Apfelmännchens. Dem

gegenüber gehört ein Punkt, der in der Iteration früher

oder später erkennen läßt, daß er immer extremere Werte

annimmt,also in unendliche Ferne abschweift, dem anderen

Einzugsgebiet an. So läßt sich jeder denkbare Punkt nach

hinlänglichem, oft beträchtlichen, oft schier

unendlichen Rechenaufwand einem der beiden

Einzugsgebiete zuordnen. Ich habe einmal vor 11 Jahren,

in meiner Hackerzeit, meinen Computer 6 Wochen an einem

solchen Bild rechnen lassen, während ich verreist war.

Wollte man anthropomorph schildern,

was an dieser sonderbaren Grenze geschieht, die sich

umso bizarrer kräußelt, je näher man ihr kommt, müßte

man annehmen, die beiden Einzugsbereiche zieren sich

derart prüde, sich nahezukommen, daß sie keine

Verrenkung scheuen, sich aus dem Weg zu gehen. Zwei

gänzlich unvereinbare Gebiete sehen sich auf gleicher

Ebene (C) zu paradoxer Koexistenz gezwungen. Sie weigern

sich förmlich, aneinander zu grenzen, denn es ist in der

Tat ausgeschlossen, auch nur den geringsten

Streckenabschnitt einer gemeinsamen Grenze auszumachen.

Alles, was wir können, ist, uns der Grenze beliebig zu

nähern, oder durchweg vereinzelte Grenzpunkte

auszumachen. Ein bildgewordener totaler Widerspruch -

so, meine Damen und Herren sieht es aus, wenn man nur

einen Augenblick die Zeit anhält. Wenn man eine fällige

Ebenenüberschreitung verweigert. - -

|

|

E) Fazit:

|

|

1) Das negativ definierte Un-endliche

ist in kategorischer Beschränkung (d.h. ebenenbezogen

z.B. bei Mengen, Abmessungen..) ein paradoxer Begriff.

Er ist ein Dorfbarbier. Die allgemeine Vollständigkeit

des Zusammenhangs, die er beansprucht, steht uns als

endlichen Wesen, als internen Beobachtern dieser Welt,

prinzipiell nicht zur Verfügung.

2) Das ebenenüberschreitende

Unendliche entspricht als dynamisches Prinzip

Anaximanders Urgrund aller Dinge ("damit das Werden

nicht aufhört"). Dynamik ist konkret gegeben, wo

Zirkularität der Beziehungen an sich geschlossene

Systeme öffnet, und so Zeitlichkeit, Plastizität

bedingt. Die Zeitlichkeit ist dann zyklisch, eine

Überlagerung beliebig großer Kreisläufe.

3) Jede Darstellung dynamischer

Zusammenhänge auf welcher Ebene auch immer, macht

wiederum das Paradoxon sichtbar.

Es mag eine Täuschung sein, verehrte

Zuhörer, doch damit scheint dieser Vortrag nun doch an

einem Ende angekommen, und stellt die teleologische

Annahme, daß alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende

nehmen muß, keine Sekunde länger in Frage.

Peter

Angermann

Die

WebSite von Peter Angermann

|

|

|

Contact webmaster@vordenker.de

Copyright © 1997 by Peter Angermann

Issued: May 14, 1999

Last modified (layout) 2022-04-16

|

|